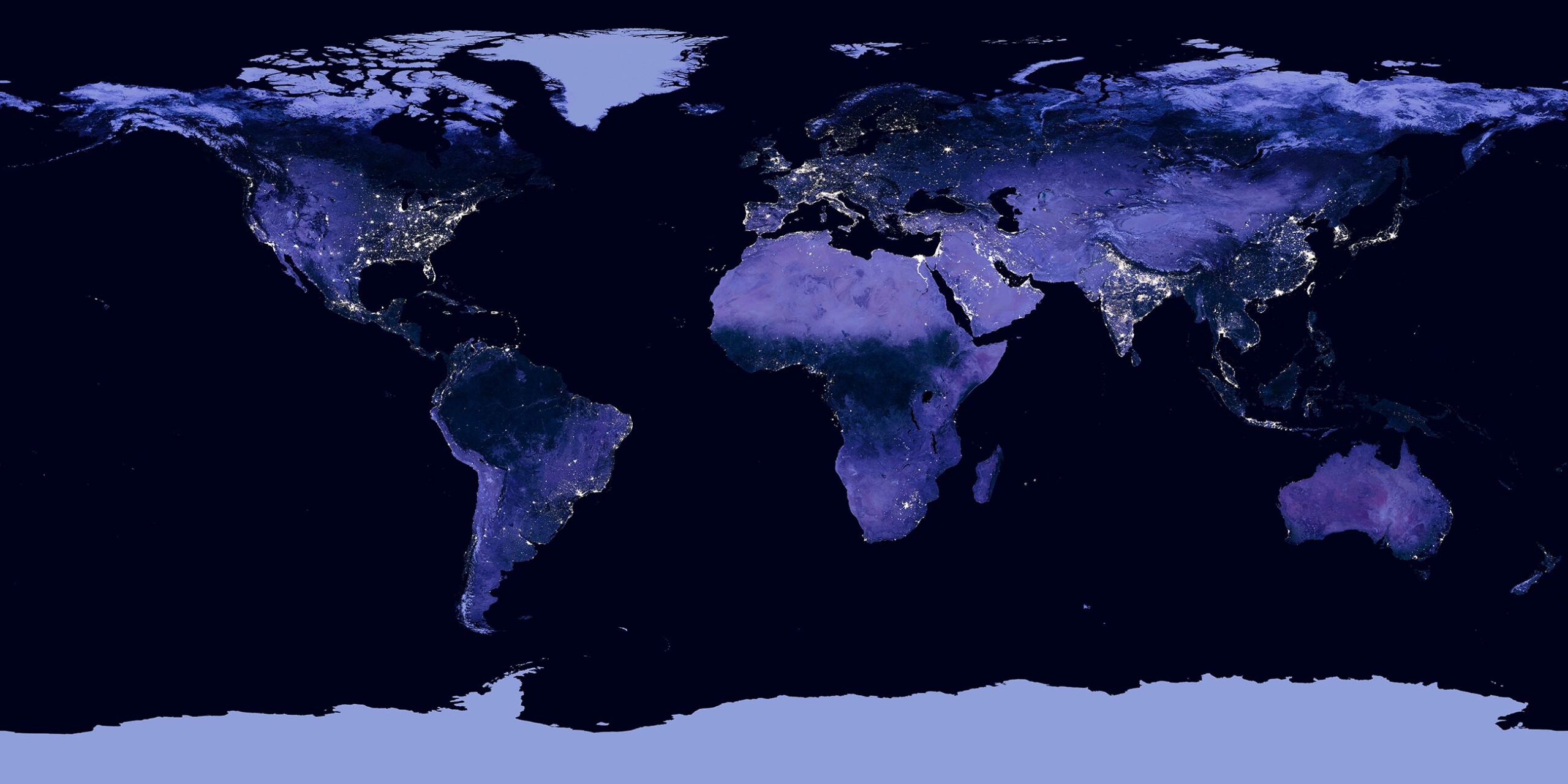

1. Ausgangspunkt: Globale Klimapolitik muss dort ansetzen, wo sie wirkt

Wer das Klima wirksam schützen und gleichzeitig nachhaltige Entwicklung ermöglichen will, muss international denken, global investieren und pragmatisch handeln. Der Kampf gegen den Klimawandel wird nicht in Europa gewonnen, sondern im Globalen Süden – dort, wo Bevölkerung und Energiebedarf schnell wachsen, die ökonomischen Marginalkosten gering sind und die Natur sehr großes CO₂-Bindungspotenzial bietet. Über die Zukunftsfähigkeit unseres Planeten wird in Afrika, Asien und Lateinamerika entschieden – und zwar nicht morgen, sondern jetzt. Die Vision von ALL IN! liefert einen geeigneten Rahmen: eine pragmatische, technologieoffene und global ansetzende Strategie, die sämtliche verfügbaren Hebel für CO₂-Vermeidung und -Bindung nutzt. Was jetzt erforderlich ist, ist ein entschlossener Durchbruch bei der Umsetzung mit erheblichen Geldflüssen einhergehender internationaler Klimapartnerschaften, unterstützt unter anderem durch die Kooperationsmechanismen von Artikel 6 des Pariser Abkommens. Nur so lassen sich globale Entwicklungsziele und Klimaziele wirksam zusammenführen.

2. Fünf zentrale Bedingungen für das Gelingen globaler Klimapartnerschaften

a) Finanzielle Schlagkraft durch institutionalisierte Transfers

Es reicht nicht mehr, vage Finanzierungsversprechen zu wiederholen. Klimapartnerschaften müssen mit realen, verlässlichen und langfristigen Mitteln ausgestattet werden, wenn die Klimaschutzziele des globalen Südens belastbar werden sollen. Industrieländer müssen jährlich mehr als 1 Billion US-Dollar für internationale Klimainvestitionen mobilisieren – öffentlich wie privat, durch Direktinvestitionen, Ergebniszahlungen und Fondsmodelle. Diese Mittel dürfen keine „Almosen“ sein, sondern Zahlungen für real messbare Leistungen: CO₂-Bindung durch Regenwaldschutz, CO₂-Vermeidung durch Energiewende- Infrastrukturen, Resilienzsteigerung durch naturbasierte Lösungen. Die Abwicklung muss professionell, treuhänderisch und faktenbasiert erfolgen – in Anlehnung an das Prinzip „Geld gegen Leistung“, wie es ALL IN! skizziert. Solche Zahlungen sind Ausdruck einer überfälligen Neujustierung globaler Verantwortung: Sie sind kein Akt der Gnade, sondern Teil einer moralischen und politischen Verpflichtung zur fairen Lastenteilung im globalen Klimaregime. Gerade angesichts wachsender Klimarisiken müssen Klimainvestitionen im Süden auch im Rahmen der langfristigen Klimaziele für 2045 oder 2050 als Pflicht verstanden werden – nicht als Option.

b) Flächendeckender Aufbau naturbasierter Senkenprogramme

Naturbasierte Lösungen bieten kurzfristig das größte Potenzial zur Steigerung der globalen CO₂-Bindung, bei einhergehenden umfassenden Entwicklungswirkungen. Der Norden muss den finanziellen Rahmen schaffen, um diese Potenziale im Süden gezielt und im großen Maßstab zu heben. Dazu gehören:

- der Erhalt und Schutz tropischer und borealer Wälder durch satellitengestütztes Monitoring und leistungsbasierte Zahlungen,

- die großflächige Aufforstung degradierter Böden mit agroforstwirtschaftlicher Nutzung,

- die langfristige Kohlenstoffbindung durch Biokohle (Pyrolyse) und deren Einbringung in landwirtschaftliche Böden.

Diese Maßnahmen sind sofort verfügbar, skalierbar und bringen zusätzlich massive Co-Benefits in Bezug auf Biodiversität, Arbeitsplätze und Ernährungssicherheit.

c) Technologieoffensive und fairer Marktzugang für (grüne) Produkte

Internationale Klimapartnerschaften müssen über sektorale Demonstrationsprojekte hinausgehen. Gefordert ist ein technologie- und investitionsgetriebener Strukturwandel in den Partnerländern – mit folgenden Elementen:

- Auf- und Ausbau lokaler Produktionskapazitäten für grüne Energietechnologien (z. B. PV, Wasserstoff, CCUS),

- Modernisierung der Strom-, Industrie- und Transportinfrastruktur auf emissionsarme Standards,

- Marktzugang für (grüne) Produkte aus dem Süden auf globalen Märkten (ohne Handelshemmnisse wie sie Lieferkettengesetze und CO2-Grenzausgleichsmechanismen darstellen).

Ohne fairen Marktzugang droht der Globale Süden auf die Rolle eines Rohstofflieferanten reduziert zu werden, während Wertschöpfung, Innovation und Wohlstand in den Industrieländern verbleiben. Eine gerechte globale Klimapolitik muss deshalb auch Handelsstrukturen überdenken – und Perspektiven für industrielle Entwicklung im Süden ermöglichen. Die Industrieländer müssen Kapital und Technologie bereitstellen – verbunden mit einer gezielten Marktöffnung für (klimafreundliche) Produkte aus dem Süden.

d) Robuste Kooperationsarchitektur auf Basis von Artikel 6 mit Systemintegration in existierende Zertifikatemärkte

Der Artikel 6 des Pariser Abkommens bietet einen institutionellen Rahmen, um internationale Klimapartnerschaften glaubwürdig und skalierbar zu gestalten. Entscheidend ist nun seine konsequente Ausgestaltung und Steuerung, um die Systemvorteile zur Wirkung zu bringen:

- Artikel 6.4 muss als multilateraler Goldstandard etabliert werden: mit harmonisierten Baselines, unabhängigem Monitoring, digitalen MRV (Monitoring, Reporting, Validierung) -Systemen und öffentlicher Transparenz.

- eine robuste Governance-Struktur, insbesondere für bilaterale Artikel-6.2-Vereinbarungen (z. B. ein zentrales Register, einheitliche Methodensysteme, transparente Buchhaltung),

- die volle Kompatibilität mit existierenden Zertifikatesystemen wie dem EU ETS, dem Voluntary Carbon Market (VCM) oder nationalen Kompensationsregimen (z. B. CORSIA),

- klare Regeln für die Verwendung internationaler Zertifikate im Rahmen nationaler Ziele, z. B. durch eine Zweckbindung für Klimapartnerschaften und internationale Zusatzfinanzierung außerhalb des ETS.

Alle Maßnahmen müssen zusätzliche, quantifizierbare und dauerhaft wirksame Emissionsminderungen erzielen – und dabei die 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) direkt adressieren. Ein gerechter Artikel-6-Markt ist mehr als ein Kohlenstoffhandelssystem – er ist ein Mechanismus für fairen Zugang zu Kapital, Technologie und Entwicklungschancen. Er kann die strukturelle Ungleichheit im globalen Klimaschutz mildern – vorausgesetzt, er wird aktiv in den Dienst einer global ausgewogenen Entwicklung gestellt. Langfristiges Ziel ist ein einheitlicher, interoperabler Zertifikatemarkt, der glaubwürdig ist, Handelsanreize setzt und regulatorische Klarheit für öffentliche wie private Akteure bietet.

e) Sachgerechtes Risikomanagement auf Basis vergangener Erfahrungen

Die strukturellen Schwächen früherer Mechanismen – insbesondere des Clean Development Mechanism (CDM) – dürfen sich nicht wiederholen. Dafür ist ein integratives Risikomanagement erforderlich, das folgende Elemente umfasst:

- Projektprüfung auf Wirksamkeit: Jedes Projekt muss nachweisen, dass es über das Business-as-usual-Szenario hinausgeht – quantifiziert, kausal und dauerhaft.

- Schutz vor Fehlanreizen: Methodiken müssen so gestaltet sein, dass kein wirtschaftlicher Anreiz zur künstlichen Emissionsgenerierung oder -überzeichnung entsteht.

- Verhinderung von Marktverzerrung: Transparente Preisbildung, Mindeststandards für Zertifikate und Vermeidung von Dumping-CO₂-Credits sind Pflicht.

- Qualitätskontrolle durch unabhängige Validierungsstellen und digitale MRV-Systeme (Measurement, Reporting, Verification) mit Satellitendaten und Open-Access-Buchhaltung.

- Doppelzählung und Reputationsrisiken ausschließen: Alle übertragenen Minderungen müssen in internationalen Registern eindeutig zuordenbar sein – mit exklusiver Anrechnung und lückenloser Buchhaltung.

Nur wenn Risiken kontrolliert, Fehlanreize vermieden und Standards strikt durchgesetzt werden, entsteht das Vertrauen, das der Markt für internationale Klimaschutzbeiträge braucht.

3. Fazit: Wer ein globales Net Zero will, muss global investieren – jetzt

Die ALL IN!-Strategie weist den Weg: Klimaschutz kann nur global, technologieoffen und entwicklungsorientiert gelingen. Internationale Klimapartnerschaften sind kein Add-on, sondern zentrale

Umsetzungsinstrumente für eine klimaneutrale Welt, in der 10 Milliarden Menschen in Wohlstand leben können. Der Globale Süden hat mehrfach seine Bereitschaft signalisiert, die notwendigen Leistungen zu erbringen – CO₂-Bindung, Emissionsminderung, Energiewende. Was bis heute fehlt, ist ein entschlossener Schritt des Nordens: Finanzierung, Technologie, Partnerschaft auf Augenhöhe. Artikel 6 bietet ein Werkzeug, das mit stringenter Governance, starker Finanzierung und politischer Zielklarheit hinterlegt werden muss. Dem globalen Norden – und Ländern wie China oder den großen Ölexporteuren – muss klar sein: Es geht um noch viel umfangreichere Beiträge, als die, die für eine Erreichung der eigenen Klimaneutralität notwendig sind. Denn die Klimaziele der Entwicklungsländer sind gekoppelt an Finanzierungsforderungen in Richtung der wohlhabenden Staaten. Insbesondere für Deutschland gilt: All das ist zu geringeren Kosten leistbar, als heute für den Klimaschutz verkraftet werden müssen. An dieser Stelle erscheint die heutige große Ineffizienz des Mitteleinsatzes geradezu wie eine Einladung, endlich das Richtige zu tun und mit internationaler Kooperation zu einem echten Vorbild beim Klimaschutz zu werden, das die Welt so dringend braucht. Nur wenn jetzt in diesem Sinne gehandelt wird, können wir eine Welt schaffen, in der Klimaschutz und Entwicklung gelingen. Der weitere Mehrwert für Deutschland: Die negativen Folgen des aktuell eingeschlagenen Weges – wie die viel zu teure Energiewende und einhergehende schwindende Wettbewerbsfähigkeit der Industrie – können signifikant gemildert werden.

Bei der Strukturierung und sprachlichen Ausformulierung dieses Textes wurde ChatGPT (Modellstand Juli 2025) unterstützend eingesetzt. Alle Inhalte wurden redaktionell geprüft und verantwortet.