1. Von Kyoto nach Paris: Die Entwicklung internationaler Marktmechanismen im Klimaregime

Mit dem Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls im Jahr 2005 wurde der Grundstein für einen der ersten internationalen Emissionshandelsmechanismen gelegt: den Clean Development Mechanismus (CDM). Dieser sollte zwei zentrale Zielsetzungen miteinander verbinden – einerseits die Verpflichtungen der Industriestaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen effizient umsetzbar zu machen, andererseits Impulse für eine nachhaltige Entwicklung in ärmeren Ländern zu setzen.

Für die Industrieländer bot der CDM die Möglichkeit, ihre im Kyoto-Protokoll völkerrechtlich verbindlich festgelegten Emissionsziele teilweise durch Investitionen in kostengünstigere Minderungsmaßnahmen im Ausland zu erfüllen. Hintergrund war die Überlegung, dass sich Emissionen aus globaler Klimaperspektive unabhängig vom Ort der Vermeidung gleich auswirken

– und dass insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern häufig ein erheblich günstigeres Vermeidungspotenzial existierte als in industrialisierten Volkswirtschaften. Der CDM wurde so zu einem Flexibilitätsinstrument, das wirtschaftliche Effizienz mit globaler Verantwortung zu verbinden suchte.

Gleichzeitig war er als Türöffner für die Einbindung des globalen Südens in internationale Klimaschutzbemühungen gedacht – nicht durch verbindliche Reduktionsziele, sondern durch projektbasierte Kooperation.

Für die Gastgeberländer versprach der Mechanismus nicht nur zusätzliche finanzielle Mittel für klimarelevante Investitionen, sondern auch Technologietransfer, Kapazitätsaufbau und die Förderung lokaler wirtschaftlicher Entwicklung. Der CDM war damit nicht nur ein Klimainstrument, sondern auch ein Beitrag zur internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Projekte sollten einen Beitrag zu sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Verbesserungen leisten, etwa durch den Zugang zu Strom, die Schaffung von Arbeitsplätzen oder die Verringerung von Umweltbelastungen. Tatsächlich sah das CDM-Regelwerk vor, dass jede Projektanmeldung eine Bewertung der Beiträge zur Förderung von Entwicklung enthalten musste – wobei die konkrete Umsetzung und Überprüfung dieser Anforderungen in der Praxis stark variierte.

In der Anwendung führte der Mechanismus zur Registrierung von über 8.100 Projekten in mehr als 110 Ländern (Stand: 2020). Die Bandbreite dieser Projekte war beträchtlich. Ein wesentlicher Teil entfiel auf den Ausbau erneuerbarer Energien, darunter große Wasserkraftwerke in China, Wind- und Solarparks in Indien oder Biomasseprojekte in Südostasien. Weitere wichtige Kategorien umfassten Maßnahmen zur Verbesserung industrieller Energieeffizienz, zur Vermeidung klimaschädlicher Gase wie F-Gase und Methan aus Deponien und Abwasseranlagen, zur Verbrennung von Klär- und Grubengasen oder zur Einführung emissionsärmerer Kochtechnologien in Haushalten.

Besonders umfangreich – aber auch umstritten – waren Projekte zur Zerstörung sogenannter industrieller Nebenprodukte mit hohem Treibhausgaspotenzial, etwa HFC-23, einem Abfallprodukt der Kühlmittelherstellung. Diese Projekte führten zu sehr hohen Emissionsminderungen pro Einheit, warfen aber zugleich Fragen nach falschen Anreizen auf – etwa, ob die Produktion der Ausgangssubstanzen gezielt erhöht wurde, um möglichst viele Gutschriften zu generieren. Andere Projekte, etwa zur Verbreitung effizienter Kochherde oder zur Aufforstung, waren kleinteiliger, mit unmittelbarem Entwicklungsnutzen verbunden, aber ökonomisch weniger attraktiv und deshalb unterrepräsentiert.

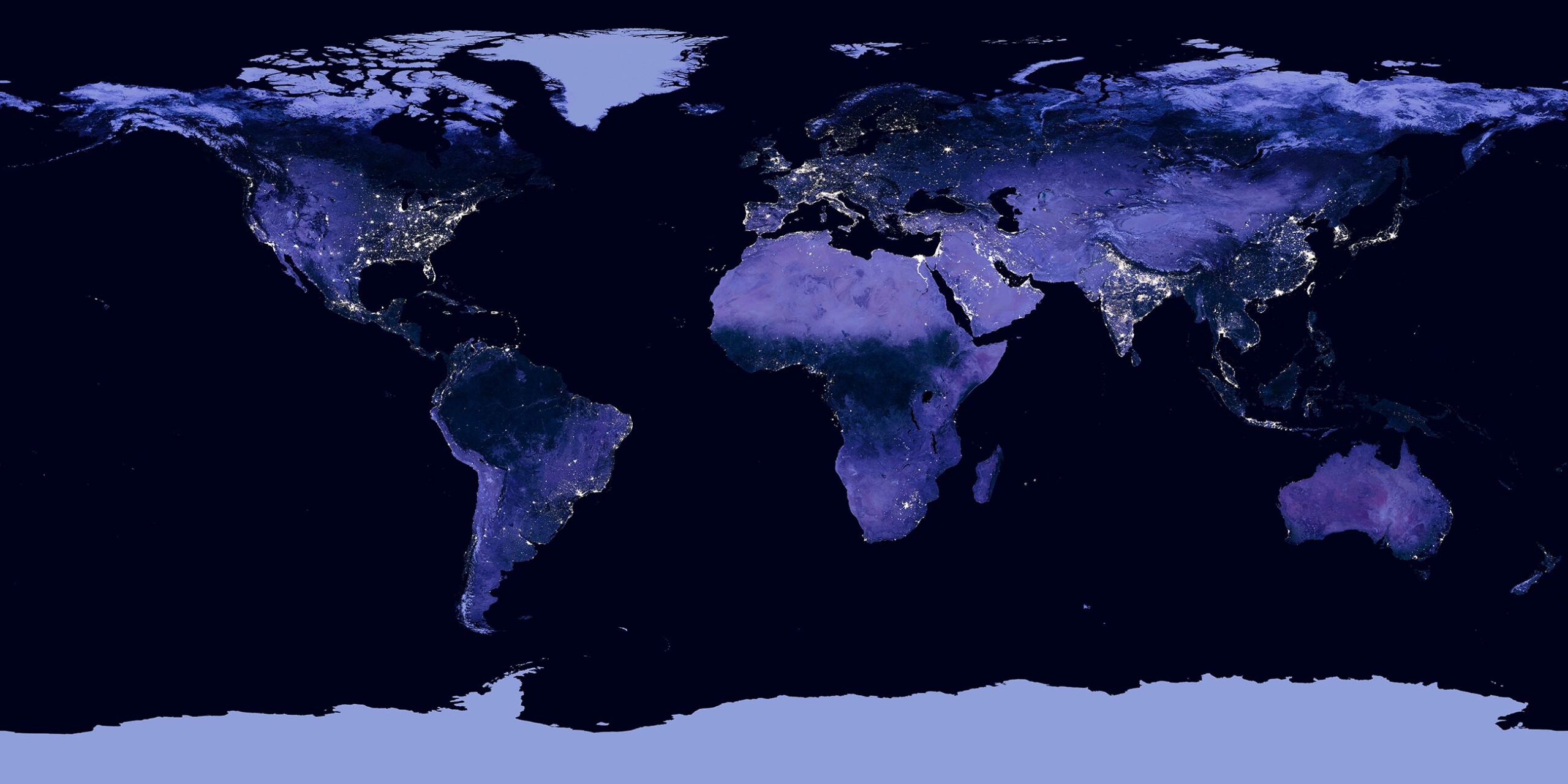

Insgesamt spiegelten die registrierten Projekte eine starke geografische Konzentration wider: Rund 80 % der ausgestellten Emissionsgutschriften (CERs) entfielen auf nur fünf Länder – vor allem China, Indien,

Brasilien, Mexiko und Südkorea. Dies lag nicht nur an der Wirtschaftskraft und Projektinfrastruktur dieser Länder, sondern auch daran, dass der CDM einem marktbasierten Ansatz folgte, bei dem Projekte dort entwickelt wurden, wo die Rahmenbedingungen für Investitionen und Zertifikatsverkäufe am günstigsten waren – ungeachtet entwicklungspolitischer Zielsetzungen.

Trotz dieser beachtlichen Projektanzahl und der damit verbundenen Investitionen in klimaschutzrelevante Infrastruktur mehrte sich im Laufe der Zeit die Kritik. Im Zentrum stand die Frage der Zusätzlichkeit – also ob die Emissionsreduktionen tatsächlich über ohnehin vorgesehene Maßnahmen in den Gastländern hinausgingen. Viele Projekte – insbesondere großindustrielle Maßnahmen – wären vermutlich auch ohne CDM realisiert worden. Gleichzeitig entstand ein Überangebot an CERs, was zu einem dramatischen Preisverfall und damit zu einem schwindenden klimapolitischen Anreiz führte. Auch soziale und ökologische Nebenwirkungen einzelner Projekte wurden zunehmend thematisiert, etwa im Zusammenhang mit großflächigen Staudammbauten oder mangelhafter Beteiligung lokaler Bevölkerungen.

Mit dem Übergang vom Kyoto-Protokoll zum Pariser Abkommen ab 2015 wurde schließlich deutlich, dass die Architektur des CDM nicht mehr in das neue, universelle Klimaregime passte. Während Kyoto auf festen, verpflichtenden Reduktionszielen für Industrieländer beruhte, basiert das Pariser Abkommen auf freiwilligen nationalen Klimaplänen (Nationally Determined Contributions, NDCs) für alle Vertragsstaaten. In diesem neuen Kontext mussten internationale Marktmechanismen grundsätzlich neu gedacht und ausgestaltet werden.

2021 wurde der CDM mit dem Auslaufen der zweiten Kyoto-Verpflichtungsperiode faktisch beendet.

2. Die schwierige Geburt eines neuen Rahmens: Der Weg zu den Marktmechanismen des Pariser Abkommens

Mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 wurde das völkerrechtliche Fundament für ein neues globales Klimaregime gelegt – universeller, flexibler und dynamischer als zuvor – mit einhergehenden Vor- und Nachteilen. Anders als das Kyoto-Protokoll verpflichtet das Abkommen nicht mehr nur Industrieländer zu konkreten Emissionsreduktionen, sondern fordert alle Staaten auf, eigene Klimaziele in Form sogenannter Nationally Determined Contributions (NDCs) zu

formulieren und regelmäßig zu verschärfen. Diese Architektur erforderte u.a. ein großes Umdenken bei der Ausgestaltung internationaler Marktmechanismen: Die alten Strukturen wie der Clean Development Mechanism (CDM) waren in dieser neuen Logik weder technisch noch politisch eins zu eins übertragbar, da sie auf einem grundlegend anderen System basierten: Im Rahmen des Kyoto-Protokolls war die Klimapolitik stark asymmetrisch organisiert – mit verbindlichen Reduktionszielen ausschließlich für Industrieländer (Annex-I-Staaten), während Entwicklungsländer keine

eigenen Emissionsgrenzen einhalten mussten. Der CDM funktionierte in diesem Kontext als ein Mechanismus, bei dem Industrieländer Emissionsminderungen in Entwicklungsländern finanzierten und sich diese als zertifizierte Emissionsreduktionen (CERs) an ihre eigenen Verpflichtungen anrechnen lassen konnten.

Mit dem Pariser Abkommen hingegen wurde diese Unterscheidung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern aufgeweicht: Alle Vertragsstaaten – unabhängig vom Entwicklungsstand – sind nun aufgefordert, eigene Klimaziele (NDCs) zu formulieren. Dadurch verändern sich die politischen Rahmenbedingungen grundlegend. Wenn jetzt alle Staaten selbst Emissionsziele verfolgen, stellt sich die Frage, wie Emissionsminderungen, die durch internationale Zusammenarbeit erreicht werden, ohne Doppelzählungen (sog. ‘double counting’) angerechnet werden können. Der CDM hatte hierfür keine geeigneten Regeln vorgesehen.

Auch technisch genügte der CDM nicht mehr den Anforderungen der neuen Architektur: Er war häufig kritisiert worden wegen mangelnder Zusätzlichkeit, unzureichender Transparenz und teils zweifelhafter Klimawirkung der Projekte. Zudem gab es keine systematische Integration in langfristige Klimastrategien der Partnerländer. Unter dem Pariser Abkommen jedoch sollen internationale Kooperationsmechanismen nicht nur Emissionsminderungen erzeugen, sondern auch die nachhaltige Entwicklung fördern und die Ambition der NDCs steigern. Diese höheren Ansprüche machten eine grundlegende konzeptionelle und regulatorische Überarbeitung erforderlich – wofür letztlich Artikel 6 entwickelt wurde. Die Entwicklung eines neuen Regelwerks für internationale Kooperationen unter Artikel 6 des Abkommens wurde zu einem der komplexesten und langwierigsten Teile des Umsetzungsprozesses des Pariser Vertrages.

Zielkonflikte und politische Spannungsfelder

Die Verhandlungen über Artikel 6 zogen sich über mehrere Jahre und waren von grundlegenden Zielkonflikten geprägt:

- Umweltintegrität vs. Flexibilität: Während Industriestaaten wie die EU und Kanada auf strenge Regeln zur Vermeidung von Doppelanrechnung und robuste Monitoring, Reporting & Verifizierung (MRV) -Standards pochten, drängten viele Entwicklungsländer auf flexiblere und niedrigschwellige Zugänge zu Marktmechanismen, um Investitionen nicht zu behindern.

- Bilateralismus vs. Multilateralismus: Einige Staaten bevorzugten bilaterale Kooperationsformate (Art. 6.2), bei denen sie direkt Emissionsminderungen miteinander handeln können. Andere – insbesondere kleinere oder strukturschwache Länder – wollten einen zentralen, von der UN verwalteten Mechanismus (Art. 6.4), der transparente Regeln und faire Beteiligung garantiert.

- Alte Zertifikate vs. Neubeginn: Die Frage, ob alte CERs aus dem CDM ins neue System überführt werden dürfen, spaltete die Vertragsstaaten. Während insbesondere China und Brasilien auf einer Übergangsregelung bestanden, befürchteten andere Staaten eine Qualitätsverwässerung der neuen Mechanismen.

- Berücksichtigung von NDCs: Es stellte sich die grundsätzliche Frage, wie internationale Transfers von Emissionsminderungen mit den nationalen Klimazielen kompatibel sein können – ohne die Ambition der NDCs zu untergraben.

Prinzipien der neuen Architektur

Nach jahrelangen Verhandlungen wurden im Rahmen der COP26 in Glasgow (2021) und in Folgekonferenzen wie der COP27 in Sharm el-Sheikh (2022) und der COP28 in Dubai (2023) zentrale Elemente der Ausgestaltung beschlossen. Dabei wurde klar: Die neuen Mechanismen sollen nicht einfach die CDM-Logik verlängern, sondern grundlegend reformiert werden.

Zu den Kernprinzipien zählen:

- Vermeidung von Doppelanrechnung: Für alle internationalen Transfers ist ein sogenanntes „corresponding adjustment“ notwendig. Wenn Land A eine Emissionsminderung an Land B überträgt, muss A diese Minderung aus seiner eigenen NDC-Bilanz herausrechnen.

- Einbindung in nationale Klimaziele: Anders als unter dem CDM sind alle Aktivitäten künftig in die jeweiligen NDCs eingebettet. Dadurch entsteht ein direkter Bezug zur Ambitionsarchitektur von Paris.

- Stärkung der Umweltintegrität: Neue Mechanismen müssen nachweislich zusätzlich, dauerhaft und überprüfbar sein. Projekte mit zweifelhafter Klimawirkung sollen ausgeschlossen werden.

- Zentralisierte Aufsicht (Art. 6.4): Der neue UN-Mechanismus unter Art. 6.4 sieht ein Register, ein Aufsichtsgremium und standardisierte Methodologien vor – mit dem Anspruch, einen glaubwürdigen globalen Kohlenstoffmarkt zu schaffen, der Transparenz und Vertrauen schafft.

- Förderung nachhaltiger Entwicklung: Artikel 6.4 fordert explizit einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in den Gastländern – über rein technische Emissionsreduktion hinaus.

Offene Fragen und Baustellen (Stand Juli 2025)

Trotz dieser Fortschritte sind viele zentrale Regelungen noch nicht abschließend geklärt:

- Operationale Umsetzung von Artikel 6.4: Das Aufsichtsgremium („Supervisory Body“) hat bisher erst einige methodische Standards beschlossen. Es fehlen jedoch einsatzreife Methodologien, z. B. für sektorale Programme, neue Technologien oder naturbasierte Lösungen (z. B. Waldprojekte).

- Vertrauensbildung bei der Korrespondenzanpassung: Die bilateralen Transfers unter Artikel 6.2 sind bereits im Gange – doch die transparente Nachvollziehbarkeit der entsprechenden NDC-Korrekturen bleibt eine technische und politische Herausforderung.

- Umgang mit alten Zertifikaten: Es bestehen weiterhin Streitpunkte darüber, ob und in welchem Umfang CDM-Projekte und CERs in die neue Systematik überführt werden können. Die Positionen der Vertragsstaaten gehen hierzu weit auseinander.

- Zusammenwirken mit anderen Märkten: Die Kohärenz mit freiwilligen Kohlenstoffmärkten (VCM), mit regionalen Handelssystemen (wie dem EU-ETS) und mit sektoralen Initiativen (z. B. CORSIA der ICAO) ist bislang nicht abschließend geregelt. Überschneidungen könnten zu Wettbewerbsverzerrungen oder doppelten Anrechnungen führen.

- Klimafinanzierung und fairer Zugang: Viele Länder des Globalen Südens fordern, dass die neuen Mechanismen nicht nur als Handelssysteme funktionieren, sondern auch einen verlässlichen Finanzierungsbeitrag zur Erreichung ihrer NDCs leisten. Hier fehlt bislang eine verbindliche Finanzarchitektur.

Erste Umsetzungsschritte und aktuelle Herausforderungen

Obwohl Emissionsgutschriften nach Artikel 6 bislang nicht auf das Klimaziel der Europäischen Union für 2030 angerechnet werden dürfen – und dementsprechend auch nicht im EU-

Emissionshandelssystem (EU ETS) zulässig sind –, schreitet die Ausgestaltung der neuen Marktmechanismen auf internationaler Ebene voran. Mit der COP29 in Baku im November 2024 wurde das multilaterale Rahmenwerk zur Anwendung von Artikel 6 nach langwierigen Verhandlungen weiter konkretisiert. Damit liegt nun eine weitgehend konsensfähige Grundlage für die operative Umsetzung sowohl der bilateralen Kooperationsmechanismen gemäß Artikel 6.2 als auch des zentralen UN-Mechanismus unter Artikel 6.4 vor.

Artikel 6.2 regelt den zwischenstaatlichen Handel mit Emissionsminderungen, sogenannten Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs). Ein häufig zitiertes Beispiel ist die Kooperation zwischen der Schweiz und Thailand, bei der die Schweiz Elektrobusse oder moderne Kühlsysteme in Thailand finanziert und sich die damit verbundenen Emissionsreduktionen – nach Zustimmung beider Seiten und entsprechender Buchung – auf ihr eigenes Klimaziel (NDC) anrechnen lässt. Die technischen und buchhalterischen Anforderungen hierfür sind anspruchsvoll: Jede transferierte Einheit muss mit einem „corresponding adjustment“ in der nationalen Emissionsbilanz berücksichtigt werden, um Doppelzählungen zu vermeiden. Erste Pilotprojekte dieser Art sind bereits in Umsetzung, doch die vollständige Transparenz und Vergleichbarkeit dieser Transfers sind eine zentrale Herausforderung für die kommenden Jahre.

Artikel 6.4 hingegen sieht einen zentralen Mechanismus unter UN-Aufsicht vor, der ähnlich wie der CDM auf Projektbasis funktioniert, jedoch deutlich höhere Anforderungen an Umweltintegrität, Zusätzlichkeit und Transparenz stellt. Anders als unter Artikel 6.2 handelt es sich hier nicht um bilaterale Vereinbarungen, sondern um ein standardisiertes System, das unter Aufsicht eines eigens eingerichteten Gremiums (Supervisory Body) steht. Ziel ist es, Emissionsminderungen zu generieren, die international anerkannt und gehandelt werden können – sei es zur Erfüllung von NDCs oder für freiwillige Klimaziele von Unternehmen.

Bis allerdings erste Zertifikate nach Artikel 6.4 tatsächlich ausgegeben und gehandelt werden können, wird es voraussichtlich noch einige Zeit dauern. Zwar wurden auf der COP29 grundlegende Regeln und Funktionsprinzipien verabschiedet, doch die Entwicklung anerkannter Methodologien, die Einrichtung des zentralen Registers, die Festlegung von Bewertungsstandards und die operative Verfügbarkeit eines Zertifikate-Standards sind noch nicht abgeschlossen.

Frühestens ab 2026 wird mit ersten anrechnungsfähigen Projekten gerechnet.

Gleichzeitig wird derzeit geprüft, ob und unter welchen Bedingungen bestehende Projekte aus dem Clean Development Mechanism (CDM) in das neue Artikel-6.4-System überführt werden können. Dies betrifft insbesondere Projekte, die noch zusätzlichen Klimanutzen liefern können und deren Methodologie an die neuen Anforderungen angepasst wird. Dabei gelten jedoch hohe

Hürden – unter anderem hinsichtlich der Zusätzlichkeit, der Methodenintegration und der Fristigkeit. Eine pauschale Anerkennung alter Zertifikate ist ausgeschlossen, um die Glaubwürdigkeit und Umweltwirkung des neuen Mechanismus nicht zu untergraben.

Insgesamt markiert das Jahr 2025 einen Übergang vom normativen zum operativen Stadium der Marktmechanismen unter dem Pariser Abkommen. Während die politischen und methodischen Grundlagen nun weitgehend feststehen, liegt die eigentliche Bewährungsprobe noch vor den Akteuren: Es wird sich zeigen müssen, ob Artikel 6 – anders als der CDM – in der Lage ist, glaubwürdige Emissionsminderungen zu mobilisieren, globale Investitionen zu lenken und gleichzeitig die ambitionierte Zielarchitektur des Pariser Abkommens zu unterstützen, anstatt sie zu untergraben.

3. Chancen und Risiken internationaler Kooperationsprojekte unter Artikel 6

Die neuen Kooperationsmechanismen des Pariser Abkommens – insbesondere Artikel 6.2 und 6.4 – gelten als vielversprechende Werkzeuge, um globale Emissionsminderungen kosteneffizient zu skalieren und dabei auch wirtschaftliche Anreize für den globalen Süden zu schaffen. Gleichzeitig warnen viele Experten und Organisationen davor, die strukturellen Schwächen vergangener Marktmechanismen wie dem CDM zu wiederholen – oder sogar zu verschärfen. Chancen und Risiken werden dabei in einem Spannungsfeld gesehen, mit dem sowohl politisch als auch methodisch sorgfältig umzugehen sein wird.

1. Chancen: Klimakooperation, Effizienz und Finanzierung

Die Schweiz zeigt beispielhaft, wie Artikel-6-Kooperationen in der Praxis erfolgreich umgesetzt werden können. Im Rahmen ihrer bilateralen Klimapartnerschaften mit Ländern wie Peru, Ghana oder Thailand investiert sie in konkrete Minderungsprojekte, z. B. emissionsarme Kühlsysteme oder den Aufbau von Elektromobilität, und lässt sich deren CO₂-Wirkung durch sogenannte corresponding adjustments anrechnen. Dieses Modell verbindet kosteneffiziente Zielerreichung mit entwicklungspolitischem Mehrwert – und könnte auch für die EU und Deutschland ein richtungsweisendes Vorbild sein.

Naturbasierte Lösungen (Nature-based Solutions, NBS) wie Aufforstung, Wiedervernässung von Mooren oder Renaturierung degradierter Böden bieten ein globales CO₂-Minderungspotenzial von bis zu 11–14 Gt CO₂ pro Jahr laut IPCC. Dabei liegen die Kosten solcher Maßnahmen in vielen Fällen unter 20 €/t CO₂ – also deutlich unterhalb der durchschnittlichen Vermeidungskosten im

EU-ETS oder bei nationalen Maßnahmen etwa im Gebäudesektor. Dieses enorme Effizienzpotenzial wird bislang nicht annähernd ausgeschöpft.

a) Kosteneffiziente Zielerreichung

Kooperationsprojekte ermöglichen es, Emissionsminderungen dort zu realisieren, wo sie am wirtschaftlichsten sind. Gerade für Länder mit begrenzten technologischen Kapazitäten oder hohen Marginalvermeidungskosten können internationale Transfers eine Win-win-Situation schaffen. Verschiedene Studien, u. a. des Max-Planck-Instituts (Probst, 2024) zeigen, dass artikelspezifische Kooperationsmechanismen erhebliche Effizienzgewinne gegenüber rein nationaler Umsetzung erzielen können.

b) Technologie- und Kapitaltransfer

Artikel-6-Projekte können – bei gutem Projekt-Setup – als Hebel für Entwicklung und Technologietransfer dienen. Erfolgreiche Beispiele aus Pilotprogrammen (etwa in Ghana oder Chile) zeigen, dass durch Kooperation mit Industrieländern neue Märkte für Solarenergie, emissionsarme Kältemittel oder nachhaltige Mobilität entstehen können. Gleichzeitig ermöglichen die Mechanismen Zusatzfinanzierung für NDC-Umsetzung, insbesondere in Least Developed Countries (LDCs).

c) Hebel für multilaterale Klimadiplomatie

Durch ihre bilaterale und multilaterale Ausgestaltung können Artikel-6-Projekte auch zur Stärkung klimapolitischer Partnerschaften beitragen – etwa durch Klimaclubs, sektorale Abkommen oder

ergebnisbasierte Klimafinanzierung. Solche Strukturen könnten helfen, Klimaziele international besser zu verzahnen und Vertrauen aufzubauen.

2. Risiken: Qualität, Rechenschaft, Marktversagen

a) Mangelnde Zusätzlichkeit und reale Klimawirkung

Andere Studien – etwa die Metaanalyse in Nature Communications (2023) – stellen in den Raum, dass nur etwa 16 % der untersuchten CO₂-Projekte einen nachweislichen Zusatznutzen über das Business-as-usual-Szenario hinaus erbrachten. Auch das Öko-Institut monierte eine „strukturelle

Überschätzung“ des Klimanutzen im CDM. Für einzelne Projekte wie das Kochherd-Programme in Myanmar (Carbon Market Watch, 2023) lässt sich illustrieren, dass selbst gut gemeinte Maßnahmen häufig ohne kausalen Einfluss auf die Emissionsbilanz implementiert werden – bei gleichzeitiger Emissionsgutschrift.

b) Perversion von Anreizen

Ein bekanntes Beispiel aus der CDM-Geschichte ist die gezielte Produktion klimaschädlicher Gase wie HFC-23, nur um deren Zerstörung zertifizieren zu lassen. Das Öko-Institut warnt davor, dass auch im neuen System „perverse Anreizstrukturen“ entstehen können, etwa durch überkomplexe Methoden, intransparente Baselines oder Interessenkonflikte bei der Projektvalidierung.

c) Governance- und Transparenzdefizite

Besonders kritisch wird die fehlende zentrale Kontrolle im bilateralen Artikel-6.2-Ansatz gesehen. Anders als unter 6.4 gibt es hier keine standardisierte Methodik, sondern individuelle Vereinbarungen zwischen Staaten. Das erhöht die Gefahr von inkonsistenter Qualität, Intransparenz und nicht nachvollziehbarer Doppelanrechnung. Carbon Market Watch warnt, dass

„offene Buchhaltungsfragen zum größten Risiko für die Glaubwürdigkeit von Artikel 6“ werden könnten.

d) Scheinkompensation und Marktversagen

Zudem bietet Artikel 6 eine strategische Perspektive für die Zeit nach 2039, wenn im bestehenden EU-Emissionshandelssystem (ETS1) keine Zertifikate mehr ausgegeben werden. Internationale Kooperationszertifikate könnten ab diesem Zeitpunkt einen kosteneffizienten Ergänzungsmechanismus darstellen – insbesondere für Restemissionen in schwer dekarbonisierbaren Sektoren. Eine frühzeitige Integration würde Planungssicherheit schaffen und der EU ermöglichen, ihre Klimaziele langfristig zu stabilisieren, ohne wirtschaftliche Disruptionen zu riskieren.

Aktuelle Unstimmigkeiten, wie die vom DIW Berlin untersuchten „grünen“ Biokraftstoffprojekte aus China (2024), verdeutlichen, dass auch neue Zertifikate von Akteuren mit Gewinnabsicht strategisch manipuliert werden können – insbesondere, wenn Regulierungslücken bestehen.

Diese Entwicklungen erinnern an die späten Jahre des CDM, in denen der Markt mit

minderwertigen CERs überflutet wurde, was zu einem Preisverfall und massiver Kritik an der Umweltwirkung führte.

3. EU-Perspektive: Appelle an Vorsicht vor der Anrechnung internationaler Zertifikate auf EU-Klimaziele, auch genannt „Reimporte“

Das European Scientific Advisory Board on Climate Change (ESABCC) und diverse Thinktanks (Agora Energiewende, WWF Europe) warnen deshalb davor, internationale Zertifikate auf EU-

eigene Klimaziele anzurechnen – insbesondere im ETS oder bei der Zielfindung für 2040. In seinem 2024er Gutachten betont das ESABCC, dass ein solches Vorgehen zu einer Verwässerung der Ambitionsarchitektur führen würde und das Prinzip der Zusätzlichkeit und Eigenverantwortung untergraben werde.

Auch die Kohärenz mit dem Fit-for-55-Rahmen und dem geplanten Klimaziel 2040 der EU wird derzeit in einem Impact Assessment der Kommission (erwartet Juli 2025) geprüft – mit starken Hinweisen darauf, dass Artikel-6-Zertifikate nur außerhalb der Hauptziele Verwendung finden sollen (z. B. in Klimapartnerschaften oder bei Drittlandskompensation).

Fazit: Enormes Potential, das durch gute Steuerung sattelfest gemacht werden muss

Artikel 6 bietet erhebliche strategische Chancen für globalen Klimaschutz, insbesondere in Bezug auf Effizienz, Kooperation und Finanzierung. Gleichzeitig gibt es kritische Studien und schlechte Erfahrungen, die zeigen, dass die Risiken methodischer, politischer und marktbezogener Art lösungsorientiert anzugehen sind. Die Fehlentwicklungen im Rahmen des CDM müssen konsequent adressiert werden.

Die entscheidende Frage wird daher sein, ob es gelingt, durch robuste Regeln, strikte Transparenz und gezielte Steuerung einen neuen Mechanismus zu schaffen, der Vertrauen verdient. Insbesondere der Erfolg von Artikel 6.4 als glaubwürdiges multilaterales System wird dabei maßgeblich über die Legitimität internationaler Klimakooperation entscheiden. Ein weiterer langfristig erfolgsentscheidender Aspekt besteht in der Schaffung möglichst global einheitlich verifizierter und überwachter Zertifikate, die von bestehenden Cap & Trade- Systemen (wie dem EU-ETS) als gleichwertig zu den eigenen Zertifikaten anerkannt werden: Das sichert den wirtschaftlichen Wert der in Entwicklungs- und Schwellenländern geschaffenen Zertifikate und schafft damit einen enormen Pull-faktor für neue Projekte, verbunden mit großen Investitionen und den für wirtschaftliche Entwicklung erforderlichen Finanzfluss in die Länder des globalen Südens.

4 Klimaziel 2040: Die EU verspielt globale Wirkung durch Selbstbeschränkung

Mit der Festlegung eines 90 %-Treibhausgasreduktions-Ziels für 2040 hat die Europäische Union ein klimapolitisch ambitioniertes Signal gesetzt. Dieses Ziel soll die Dekarbonisierung bis 2050 absichern und Europa als globalen Vorreiter positionieren. Doch bei näherer Betrachtung zeigt

sich: Die konkrete Ausgestaltung der EU-Klimapolitik bleibt in zentralen Punkten ineffizient und international zu stark abgeschottet – mit erheblichen Risiken für wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und internationale Wirkungskraft.

1. Die EU schränkt sich im internationalen Kontext unnötig ein

Trotz der Öffnung für „hochwertige internationale Gutschriften“ ab 2036 ist die Grundhaltung der EU klar: Internationale CO₂-Zertifikate sollen nur als Ausnahmeinstrument gelten, nicht als integraler Bestandteil einer strategischen Klimapolitik. Dabei ignoriert Brüssel weitgehend die Vorteile, die gut kontrollierte internationale Klimakooperation bieten kann: niedrigere Vermeidungskosten, innovationsgetriebene Investitionskanäle, technologische Lernkurven und eine aktivere Rolle Europas als internationaler Gestalter.

Statt auf ökonomische Effizienz und internationale Synergien zu setzen, zieht sich die EU in ein immer kleinteiligeres, regelgetriebenes System der Binnensteuerung zurück – mit hohen Transaktionskosten, sektoralen Zielkonflikten und einem absehbaren Akzeptanzproblem. Das Ergebnis ist eine unnötige Selbstbeschränkung, die den Preis für Klimaneutralität in Europa unnötig verteuert – bei gleichzeitig geringer Wirkung auf globale Emissionspfade.

2. Wettbewerbsfähigkeit wird strukturell geschwächt

Die derzeitige Klimapolitik läuft Gefahr, einen überteuerten Klimaschutz über industriepolitische Realität zu stellen. Während andere Weltregionen – etwa China, die USA oder die Golfstaaten – zunehmend auf flexible Mechanismen, sektorübergreifende Strategien und CO₂- Preisdifferenzierung setzen, folgt die EU einem hochregulierten, national dominierten Reduktionspfad. Das gefährdet nicht nur die relative Wettbewerbsfähigkeit europäischer Industrie, sondern hemmt auch die Skalierung internationaler Klimainvestitionen „Made in Europe“.

Ein besonders eklatantes Beispiel: Die EU lehnt bislang die Anrechnung von Reduktionsleistungen in Entwicklungs- und Schwellenländern auf ihr Klimaziel kategorisch ab – selbst dann, wenn diese unter Artikel 6 sauber verbucht, zusätzlich und dauerhaft sind. Damit

blockiert Brüssel potenziell kostengünstige und glaubwürdige Minderungen, nur um das Primat der Binnenvermeidung nicht infrage zu stellen.

3. Verpasste Chancen in Entwicklungs- und Schwellenländern

Die Entscheidung, internationale Kooperationsmechanismen nur äußerst begrenzt zu nutzen, hat nicht nur binnenwirtschaftliche Kosten – sie schwächt auch die klimapolitische Glaubwürdigkeit

der EU im globalen Süden. Viele Entwicklungs- und Schwellenländer sind bereit, ihre Klimabeiträge durch international finanzierte Projekte auszuweiten. Doch statt gezielt in solche

Partnerschaften zu investieren – etwa über Artikel-6-Kooperationen –, bleibt die EU auf sich selbst fokussiert.

Das hat drei negative Folgen:

- Globale Minderungspotenziale bleiben ungenutzt, obwohl sie kosteneffizient und technologisch attraktiv wären.

- Vertrauen in faire Lastenteilung schwindet – gerade bei Staaten, die auf Unterstützung angewiesen sind.

- Die EU vergibt geopolitische Gestaltungsmacht, während andere Staaten (z. B. China, Vereinigte Arabische Emirate) längst eigene Kooperationsangebote ausbauen.

Hinzu kommt eine soziale Schlagseite: Indem die EU Emissionsminderungen nur innerhalb ihrer eigenen Grenzen zulässt, verwehrt sie ärmeren Ländern gezielt den Zugang zu potenziellen Einnahmen aus Klimaschutz.

Gerade viele afrikanische, südostasiatische oder lateinamerikanische Staaten könnten mit Artikel- 6-Finanzierung nicht nur Emissionen senken, sondern auch SDGs wie Armutsminderung, Zugang zu sauberer Energie und wirtschaftliche Entwicklung erreichen. Die EU riskiert somit, durch regulatorische Abschottung globale Ungleichheit zu verfestigen – anstatt sie im Sinne einer gerechten Klimapolitik aktiv abzubauen.

Anstatt sich als strategische Architektin eines neuen, integren internationalen Kohlenstoffmarkts zu positionieren, beschränkt sich die EU auf eine risikoscheue Verwaltungsrolle, die kaum transformative Impulse setzt.

4. Fazit: Ohne internationalen Hebel verliert die EU an Wirksamkeit

Die EU-Klimaziele sind ambitioniert, aber ihre strategische Architektur ist zu stark auf Binnensteuerung und zu wenig auf globale Integration ausgelegt. In einer Zeit, in der Klimaschutz international skaliert, koordiniert und finanziert werden muss, fehlt der EU ein glaubwürdiges Konzept für effiziente internationale Kooperation.

Was notwendig wäre:

- eine proaktive Strategie zur Nutzung von Artikel 6, inklusive Pilotprojekte und Qualitätsstandards unter EU-Führung,

- die Einbindung ausgewählter internationaler Zertifikate in Zielerreichung und Marktsteuerung,

- sowie eine neue Klima-Außenpolitik, die internationale Partnerschaften als Wachstums- und Innovationsmotor versteht – nicht als regulatorisches Risiko.

Und vor allem: ein systematischer Beitrag der EU zur globalen Klimagerechtigkeit, durch strategisch eingebettete Investitionen in Emissionsminderungen und Entwicklungschancen im Globalen Süden.

Nur so kann Europa seiner doppelten Verantwortung gerecht werden – für das Klima wie für eine gerechtere Weltordnung.

Ohne diese Öffnung droht die EU nicht nur die Kosten ihrer Transformation in nicht zu verkraftende und zugleich nicht notwendige Höhen zu treiben, sondern auch ihre globale Wirksamkeit zu minimieren – mit Folgen für Glaubwürdigkeit, Akzeptanz und wirtschaftliche Resilienz.

5. Klimapolitik der Bundesregierung – national überambitioniert, international mutlos

Die Bundesregierung bestätigt das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 und setzt primär auf nationale Emissionsminderungen. Artikel-6-Kooperationen sollen nur in sehr begrenztem Umfang berücksichtigt werden.

Dieses Vorgehen ist ökonomisch rückwärtsgewandt und klimapolitisch kontraproduktiv.

1. Der nationale Reduktionspfad wird zur Kostenfalle

Das politische Festhalten an der nahezu ausschließlichen Inlandsreduktion – auch bei technologisch fragwürdigen und / oder extrem teuren Vermeidungsmaßnahmen – führt zu massiv steigenden CO2-Vermeidungskosten für Industrie, Mittelstand und Haushalte. Studien zeigen: Für

die letzten 10–20 % der Emissionen liegen die Vermeidungskosten im Inland oft bei vielen Hundert Euro pro Tonne CO₂, teilweise (z.B. im Gebäudebereich) bei mehr als 1.000 €/t CO2, während gleiche Minderungen über internationale Kooperationen für weniger als ein Zehntel dieser Kosten möglich wären.

Statt diese wirtschaftliche Chance zu nutzen, riskiert Deutschland mit seinem dogmatischen Fokus auf Eigenleistung:

- nicht nur den Verlust industrieller Wettbewerbsfähigkeit, sondern eine massive Beschleunigung der De-industrialisierung mit allen Folgen für Arbeitsplätze, und Wohlstand

- und eine zunehmende soziale und politische Spaltung beim Thema Klimaschutz.

Gerade unter den Bedingungen knapper öffentlicher Kassen und hoher Kapitalzinsen ist die Verweigerung internationaler Effizienzgewinne nicht Ausdruck klimapolitischer Verantwortung, sondern Verzicht auf wirtschaftlichen Realitätssinn.

2. Internationale Kooperation wird zum Störfaktor erklärt, nicht zur Lösung gemacht

Die Bundesregierung anerkennt Artikel 6 des Pariser Abkommens formal – doch sie ignoriert seine strategischen Möglichkeiten weitgehend. Statt als Pionier für robuste, transparente und entwicklungsfördernde Klimapartnerschaften aufzutreten, begnügt sich Deutschland aktuell mit einem defensiven, zögerlichen Verweis auf „mögliche Nutzung ab 2036“.

Damit verspielt die Bundesrepublik:

· ihren Einfluss auf die Standards internationaler Märkte,

· ihre Glaubwürdigkeit als multilateraler Klimapartner,

· und die wirtschaftlichen Vorteile eines arbeitsteiligen, globalen Klimaschutzsystems.

Was fehlt, ist eine offensive Strategie für internationale Kooperation – mit Pilotprojekten, Anrechnungsmechanismen, Finanzierungspfaden und einer industriepolitischen Perspektive auf Artikel-6-Zertifikate als echte Investitionsmöglichkeit.

3. Sektorziele – teuer, ineffizient, strukturkonservierend

Das sehr weitgehende Festhalten an sektoralen Reduktionszielen – aktuell als jahresscharfe Orientierungszielpunkte und Auslöser für „Nachsteuerungsnotwendigkeiten“ erweist sich immer mehr als ökonomisch unsinnige Steuerungsmethode. Es zwingt zu Emissionsminderungen dort, wo sie technisch am schwierigsten und wirtschaftlich am teuersten sind – etwa in der

Landwirtschaft oder in dezentralen Wärmesystemen. Gleichzeitig blockiert es strategische Bündelungseffekte: etwa sektorübergreifende Ansätze, grenzüberschreitende Strommärkte mit zwei Säulen oder gezielte Investitionen in internationale Transformationsprozesse.

Eine intelligente Klimapolitik muss Effizienzprinzipien folgen: Reduziert werden sollte dort, wo es am günstigsten ist – unabhängig vom Sektor, vom Standort oder von politischen

Wunschvorstellungen. Nur so lassen sich Kosten senken, gesellschaftliche Akzeptanz sichern und Klimaschutzziele dauerhaft ohne massive Wohlstandsverluste erreichen.

Vor allem aber muss eine zukunftsgerichtete Klimapolitik anerkennen, dass Deutschland nicht isoliert erfolgreich sein kann. Die globalen SDGs fordern Integration statt Isolation, Kooperation statt Selbstbeschränkung. Wenn Deutschland internationaler Partner für Entwicklung, Energie und Klima sein will, muss es auch ein fairer Käufer glaubwürdiger Emissionsminderungen sein – nicht nur Mahner zur Selbstverantwortung.

4. Fazit: Deutschland läuft klimapolitisch in eine nationale Sackgasse

Die Ziele der Bundesregierung klingen ambitioniert – doch sie führen in eine strukturelle Überforderung. Es droht ein kaum reparierbarer Niedergang des Landes: ökonomisch, politisch, sozial. Wer Klimaneutralität zum höchstmöglichen Preis erkaufen will, muss sich fragen lassen, wem er am Ende nützt – und ob er damit die gesellschaftliche Basis für ambitionierten Klimaschutz nicht selbst untergräbt.

Was nötig wäre:

- ein internationaler Klimastrategieplan, der Artikel 6 proaktiv nutzt,

- die stärkere Betonung der sektorübergreifenden Effizienzsteuerung,

- ein klares Bekenntnis zur Integration in globale Kohlenstoffmärkte – nicht als „Kompensation“, sondern als strategisches Instrument des Klimaschutzes,

- und ein ehrlicher Umgang mit den Grenzen der nationalen Umsetzungskapazitäten (finanzielle Mittel, aber auch Arbeitskräfte (Handwerker, Facharbeiter) und Verfügbarkeit kritischer Rohstoffe (z.B. für Batterien, Windräder, Netzausbau).

Ergänzt werden muss dies durch eine internationale Partnerschaftsstrategie, die Entwicklungs- und Schwellenländern gezielt Zugang zu europäischer Nachfrage, Finanzierung und Technologie verschafft – etwa über strategische Artikel-6-Abkommen, bilaterale Klimainitiativen oder multilaterale Fonds. Nur mit dieser global integrierten Klimapolitik kann Deutschland seinem Anspruch gerecht werden, führend, solidarisch und glaubwürdig zugleich zu sein – für das Klima und für eine gerechtere Weltordnung.

Nur mit dieser Offenheit in Bezug auf einzuschlagende Wege lässt sich Klimapolitik wirksam, bezahlbar und politisch tragfähig gestalten.

Bei der Strukturierung und sprachlichen Ausformulierung dieses Textes wurde ChatGPT (Modellstand Juli 2025) unterstützend eingesetzt. Alle Inhalte wurden redaktionell geprüft und verantwortet.