Our considerations build on the Desertec project. However, the focus is no longer on green electricity but on green hydrogen (gaseous) and carbon neutral methane (gaseous) and methanol (liquid) produced locally. Methanol as “liquid electricity” offers many advantages which have also helped petroleum to triumph as an easily manageable energy source. The handling of methanol, for example, is relatively safe. Liquid energy carriers avoid the risks that made the use of hydrogen dangerous even in the days of Count Zeppelin.

Carbon neutral fuels can be used to power cars, trucks, aircraft and ships. The transport infrastructure – such as tankers and pipelines – can also continue to be used. How can a technical and entrepreneurial implementation succeed? What regulations are necessary?

Global Energy Solutions will conduct analyses on current energy, climate and development issues from a global perspective. Together with industry partners, we want to work out solutions and develop economically viable and sustainable business models.

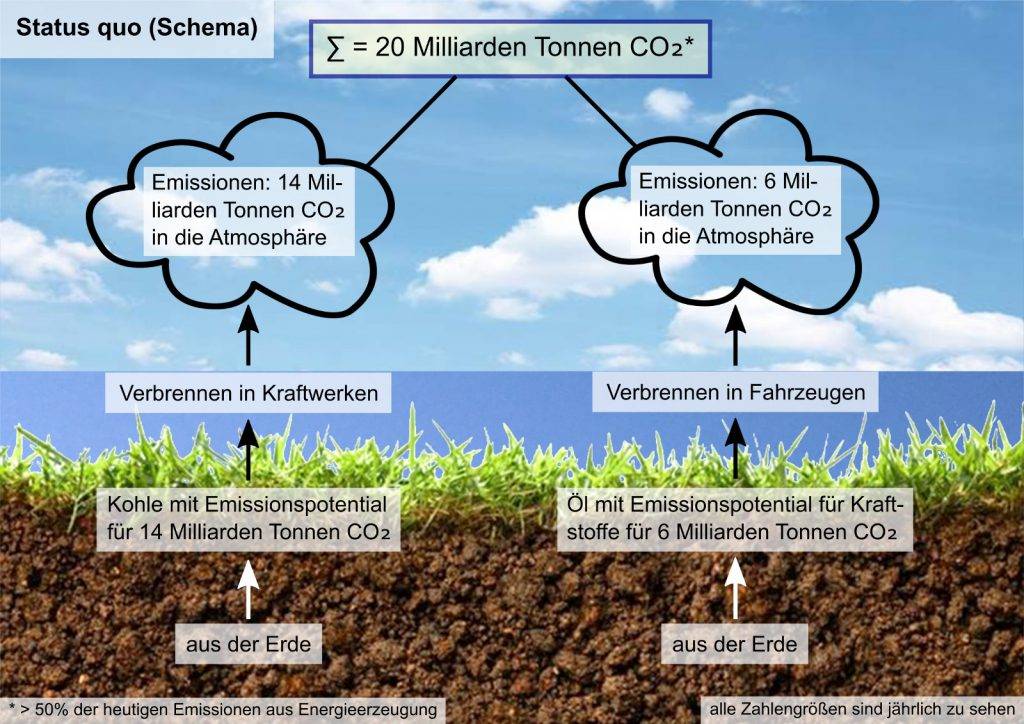

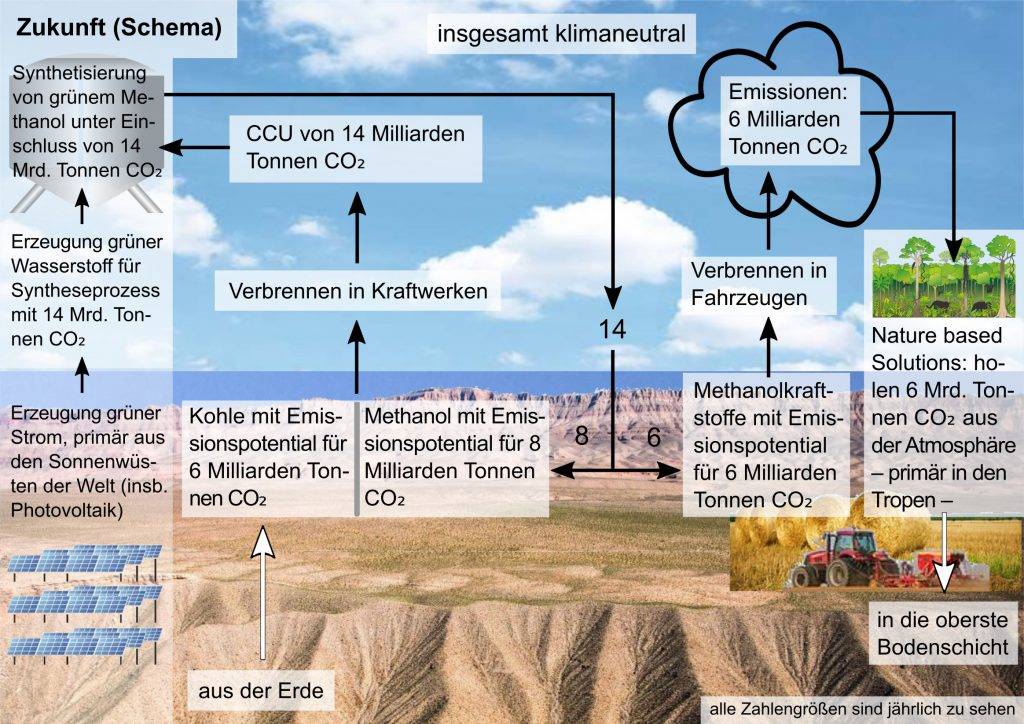

Recycling of CO2 via methanol using the example of power plants and vehicles

Ulm activities in the H2 area

- Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW), more

Department Ulm: Electrochemical Energy Technologies

Over the next five years, the German government will support the HyFab research factory for fuel cells and hydrogen there with up to 30 million euros.

In addition, the state of BW is supporting the realization of the research factory with €18.5 million (total investment volume: €74 million) as part of the Automotive Industry Strategy Dialogue. In addition, the state is providing funding of around €5 million from other state funding programs (Ministry of the Environment and Ministry of Economics)

- Companies from Ulm (especially Schwenk Zement) are involved in the re-fuels project of the Ministry of Transport of Baden-Württemberg.

- Ulm is one of the HyExperts winners of the BMVI initiative HyLand – hydrogen regions in Germany.

The concept is based on cooperation between the city of Ulm and the district of Neu-Ulm in the development of an H2 ecosystem (production, transport/logistics, use (mobility/energy)/use in production processes). The federal government supports the project with 300.000 €.

- At the IVECO site in Ulm, two-digit million euros are being spent with partner companies on heavy-duty trucks with fuel cells (under the name “Nikola Tre”).

- The TechnologieFörderungsUnternehmen in Ulm (TFU) supports the Ministry of Economics in Stuttgart in setting up a “Start-Up Accelerator” in the Ulm region. The topic of hydrogen and synthetic fuels is being considered.

- The city of Ulm is examining possibilities for new hydrogen filling stations in the city area as part of upcoming award procedures.