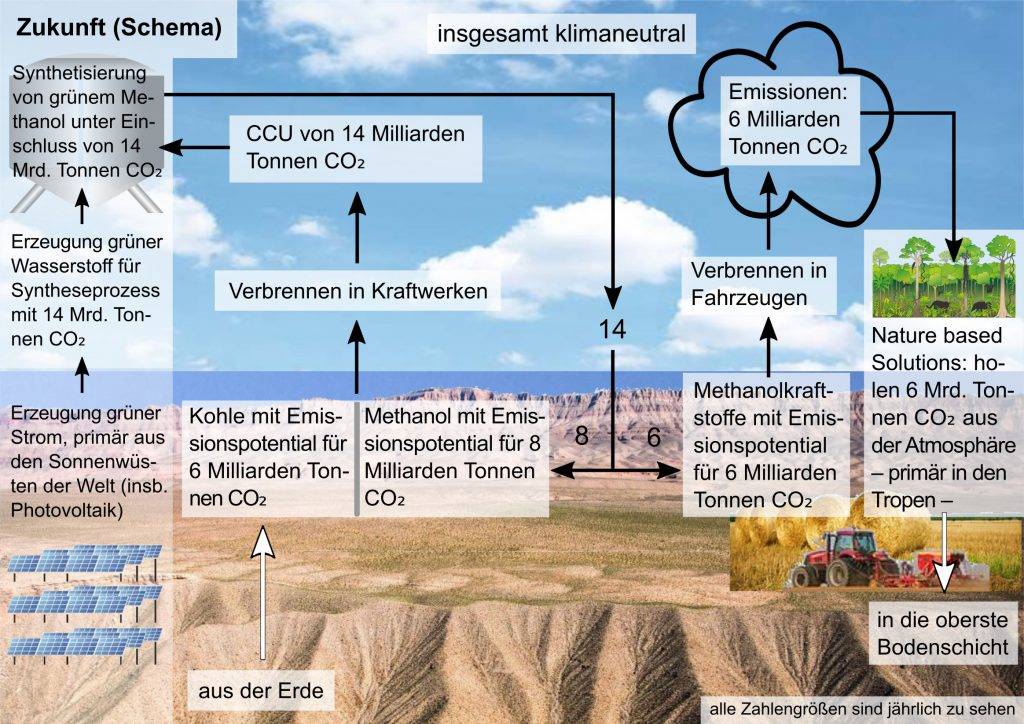

Unsere Überlegungen knüpfen an das Projekt Desertec an. Der Fokus liegt nun aber nicht mehr auf grünem Strom, sondern auf grünem Wasserstoff (gasförmig), klimaneutralem Methan (gasförmig) und Methanol (flüssig), die vor Ort produziert werden. Methanol als „flüssiger Strom“ bietet viele Vorteile, die auch Erdöl als leicht handhabbarem Energieträger zum Siegeszug verholfen haben. Der Umgang mit Methanol zum Beispiel ist relativ gefahrlos. Flüssige Energieträger vermeiden die Risiken, die die Verwendung von Wasserstoff schon zu Zeiten des Grafen Zeppelin gefährlich gemacht haben.

Mit klimaneutralen Treibstoffen lassen sich PKW, LKW, Flugzeuge und Schiffe antreiben. Auch die Transportinfrastruktur – etwa Tanker und Pipelines – kann weiter genutzt werden. Wie kann eine technische und unternehmerische Umsetzung gelingen? Welche Regulierungen sind erforderlich?

Global Energy Solutions wird Analysen zu aktuellen Energie-, Klima- und Entwicklungsfragen in weltweiter Perspektive durchführen. Gemeinsam mit Industriepartnern wollen wir Lösungen erarbeiten und wirtschaftlich tragbare und nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln.